Les soeurs Maguire (Romy à gauche et Myriam à droite) avouent qu’elles ne seraient pas passées à travers la vallée de la mort si elles n’avaient pas été deux. (Photo: Martin Flamand)

Avec une production qui double chaque année depuis sa naissance en 2017 et l’ouverture récente d’une boutique à New York, après celles à Montréal et à Toronto, l’entreprise de chaussures Maguire a le vent dans les voiles. Malgré tous ses succès, ce commerce fondé par Myriam et Romy Maguire a frôlé deux fois la faillite en cinq ans.

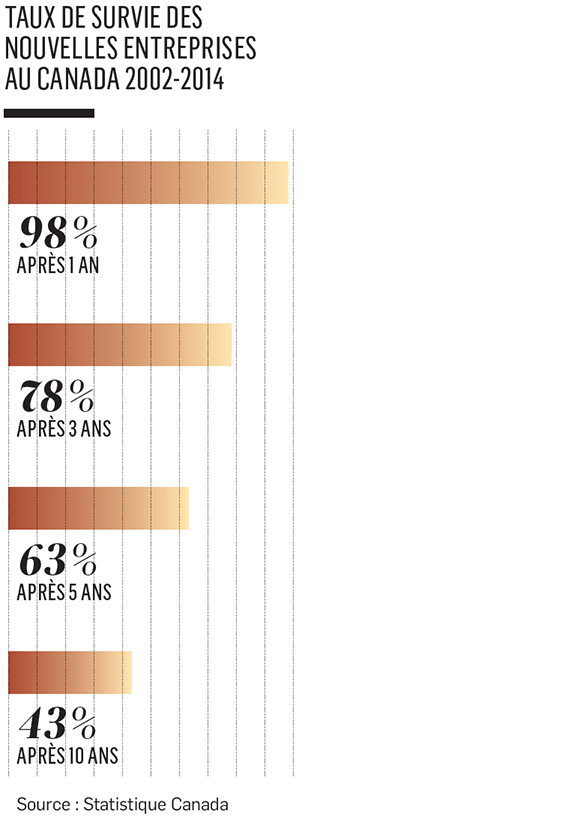

Pourquoi est-ce donc si difficile pour une jeune pousse de survivre après ses débuts dans ce que certaines surnomment la «vallée de la mort»? Selon l’étude la plus complète réalisée à ce sujet par Statistique Canada en 2018, 35 % d’entre elles périssent dans les quatre années suivant la première année d’existence. Les Affaires a interrogé des spécialistes ainsi que des entrepreneurs qui ont réussi à passer au travers, mais aussi d’autres qui n’ont pas survécu.

«Le financement est toujours une préoccupation majeure», affirme le professeur de management à l’Université du Québec à Trois-Rivières, Étienne St-Jean. Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la carrière entrepreneuriale qui a coécrit à la fin de l’an dernier un rapport sur les défis des entrepreneurs émergents souligne «qu’établir sa légitimité, convaincre des clients et faire sa place constitue le premier défi d’un entrepreneur».

Participer à des concours a été un moyen d’y arriver pour Caroline Arnouk, fondatrice d’OPA Technologies en 2015, qui a développé une application permettant d’optimiser la coordination de chantiers urbains.

«J’ai remporté plusieurs concours de pitch et des bourses, mentionne-t-elle. Cela m’a donné de la crédibilité, de la visibilité et de l’argent.»Pour se bâtir un portfolio de clients satisfaits, elle a aussi dû fournir davantage que ce que valait le contrat. Certaines fonctionnalités supplémentaires, un suivi plus poussé et un paramétrage plus personnalisé de l’application ont ainsi été accordés pour faire ses preuves.

Partir sur de bonnes bases

Pour fleurir, le travail en amont est crucial. «Les entrepreneurs font des projections, mais entre ces prévisions et la réalité, ce n’est pas évident», note le professeur Étienne St-Jean. Une fois la première année passée, les réserves s’épuisent vite si les clients ne sont pas au rendez-vous.

Ce problème est particulièrement criant pour les start-ups qui lancent un produit qui n’existe pas, selon Régis Desmeules, ange investisseur et auteur du livre Réussir son premier financement. Il précise qu’une des sources d’échec les plus communes, c’est que le produit ou service proposé ne répond pas au besoin du marché.

«Un bon produit devrait solutionner un problème. Parfois, la start-up le conçoit dans un vase clos sans impliquer d’autres joueurs ou des clients potentiels», regrette-t-il. Le produit ou l’offre de service peut être modifié en cours de route, mais cela engendre des coûts pendant que l’argent ne résonne pas dans la caisse.

Les soeurs Maguire ont évité ces écueils en faisant un projet pilote en 2016 avant de lancer leur entreprise.

«J’ai quitté mon emploi de designer de chaussure et j’ai investi 15 000$de ma poche pour la fabrication d’un modèle de soulier en deux couleurs différentes, raconte Myriam. Les 200 paires ont toutes été vendues. Cela nous a permis de tester le marché et de voir qu’il y avait des clients.»

Les profits ont été réinjectés dans la production de nouvelles chaussures pour ainsi créer un cercle vertueux.

«Quand on rencontrait les banques, on pouvait dire qu’on avait vendu le produit. On démontrait qu’il était attrayant. Malgré tout, on a vécu beaucoup d’incompréhension par rapport à notre projet, notamment parce qu’on est des femmes. Et je suis blanche. Je n’ose même pas m’imaginer ce que c’est pour des femmes de couleur.»

Les Maguire ont cependant réussi à se financer en contractant plusieurs petits prêts de moins de 30 000 $, en lançant une campagne de sociofinancement sur Kickstarter et par des préventes de leurs chaussures.

Gérer ses liquidités

Les entreprises qui ont de la difficulté à engranger des revenus ont évidemment des ennuis monétaires. Mais celles pour qui les ventes vont bien ne sont pas à l’abri de coffres vides en raison d’un manque de liquidités, comme ce fut le cas pour Maguire.

«En 2018, quand on a ouvert notre boutique à Montréal, un investisseur nous assurait qu’il n’y avait pas de problème pour le financement, explique Myriam. On a dépensé et il ne restait que 2000$dans notre compte. Finalement, il a dit qu’il nous prêtait seulement la moitié prévue. Heureusement, on a fait de bonnes ventes dès la première semaine et la seconde partie a été versée rapidement. On a vraiment failli y passer.»

L’autre mort évitée de justesse s’est déroulée lors de l’ouverture de la succursale torontoise, interrompue par la COVID-19.

Certains n’ont toutefois pas cette veine, comme ce fut le cas de FoodRoom, la start-up montréalaise qui fut la première à offrir un espace de travail collaboratif culinaire pour des entreprises en alimentation en 2016. «C’est la gestion du cash flow qui m’a fait fermer en 2017, note la fondatrice Amélie Morency. C’était dû à une mauvaise prévision financière. Certains signaient des baux et finalement abandonnaient.»

«J’ai aussi fait affaire avec des entreprises en démarrage qui ont fermé leur porte sans payer, poursuit-elle. C’était un risque. Je n’avais pas vu que c’était dangereux.»Edouard Reinach en est un autre qui s’est cassé les dents dans la jeune vingtaine. Son agence de création numérique Hypractif a quand même roulé de 2010 à 2015, mais c’est son inexpérience en finance qui l’a coulé.

«Je me suis mal occupé de ma comptabilité, reconnaît-il. Même une excellente entreprise ne réussira pas avec une gestion financière médiocre. Mon entreprise était performante, mais j’avais tendance à sous-estimer les dépenses des projets. Une fois sur trois, on était en dépassement de coût.»

Il a également commis l’erreur de refuser des contrats et de faire des embauches pour deux gros mandats quasi dans la poche qui sont finalement tombés à l’eau.

«C’était stupide, avoue-t-il. J’ai été trop sympa avec mes clients. En plus, mon directeur financier est parti. C’était une tempête parfaite.»La ligne est donc fine entre la réussite et l’échec, et une simple malchance peut tout faire basculer.

Edouard Reinach aurait pu poursuivre l’aventure, mais le risque de vivoter en remboursant ses dettes ou de ne pas avoir de contrôle sur sa faillite l’a incité à lancer la serviette.

«C’est difficile de passer le cap des cinq ans, souligne-t-il. C’est relativement aisé d’obtenir du capital de démarrage, soit environ 30 000 $. Mais c’est plus ardu d’en trouver pour croître.»La plupart des gens interrogés à ce sujet sont d’accord.

«Il y a beaucoup d’aide pour se lancer, fait valoir l’investisseur Régis Desmeules. Par contre, je constate que l’écosystème fournit moins d’aide pour la commercialisation et le développement des affaires, la mise en marché, la recherche de nouveaux marchés et le marketing.»La difficulté, voire l’impossibilité de soumissionner pour les contrats étatiques handicape également les jeunes entreprises.

«On ne veut pas de subventions, mais des contrats! clame Caroline Arnouk. Même après sept ans d’existence, je n’ai pas encore accès aux appels d’offres de la Ville de Montréal.»

Elle déplore que ces critères d’admission liés à l’âge d’une PME nuisent aux start-ups et à l’adoption de solutions innovantes par l’État. De plus, pour participer à des projets-pilotes ou pour se faire attribuer de petits contrats de gré à gré, les municipalités exigent qu’elles soient situées sur leur territoire. «On a dû établir des bureaux dans plusieurs villes, poursuit celle qui dirige une PME d’une douzaine d’employés. On a réussi à se débrouiller, mais cela ralentit notre croissance.»

La peur de l’échec

«Quand j’ai dit à ma mère que j’avais fait faillite, elle a commencé à pleurer, raconte Edouard Reinach. Elle l’a pris plus durement que moi. J’avais une blonde depuis huit mois et je me demandais si elle allait me quitter.»

Le poids psychologique de diriger son entreprise est énorme. En plus du nombre effarant d’heures de travail, souvent sept jours sur sept, s’ajoute l’anxiété de prendre des décisions de vie ou de mort sur un projet qui a nécessité d’immenses efforts. La gestion de la santé psychologique est donc un point clé de la réussite, selon le professeur Étienne St-Jean.

«C’est difficile de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle, note-t-il. Certains gardent un emploi pour réduire leur stress et leur risque financier, mais ils ne peuvent pas alors se consacrer pleinement à leur initiative. Les statistiques montrent que le taux d’échec est plus élevé chez ceux qui font ça.»

L’isolement semble être une erreur courante.

«Certains entrepreneurs s’éloignent de leur famille quand cela va mal au lieu de s’appuyer sur ceux qui peuvent te comprendre, atteste Edouard Reinach. Ce qui est difficile, c’est d’être seul. Je ne serais plus jamais un entrepreneur solo.»

Même constat pour Amélie Morency, qui codirige aujourd’hui une boîte de production vidéo. «Je n’avais pas de partenaire pour FoodRoom, affirme-t-elle. C’est une charge mentale forte quand on est seule. Je réalise maintenant à quel point j’en aurais eu besoin à l’époque.»

De leur côté, les soeurs Maguire avouent qu’elles n’auraient pas passé à travers si elles n’avaient pas été deux. «La complémentarité des champs d’expertise est essentielle dans les moments difficiles, explique Romy. Parfois, une panique, mais l’autre la rassure. On vit tellement d’émotions.»

Être seul peut même parfois nuire lorsque vient le temps de récolter de l’argent. «Le fait que j’étais l’unique fondatrice refroidissait certains bailleurs de fonds qui voyaient cela comme un risque supplémentaire», relève Caroline Arnouk, d’OPA Technologies.

Apprentissage

L’énorme courbe d’apprentissage en entrepreneuriat en fait débarquer plus d’un. L’initiateur d’un projet doit maîtriser plusieurs nouveaux concepts financiers ou juridiques, apprendre à connaître son industrie, à gérer des employés, etc. Bien s’entourer, suivre des formations et s’allier à un mentor sont incontournable.

«La qualité de l’équipe de gestion fera une différence, déclare Régis Desmeules. Ceux qui ont développé des compétences ont plus de chances de réussir.»

Il estime aussi que les conseils d’un mentor valent leur pesant d’or. Toutefois, Edouard Reinach, qui en est un, déplore que certains ne réalisent pas le bienfait de cet appui.

«Malheureusement, certains jeunes entrepreneurs voient dans leur mentor un investisseur potentiel ou quelqu’un qu’ils doivent impressionner. Ils ne se mettent donc pas dans une position de vulnérabilité et ne parlent pas de leurs problèmes.»

Et si le rêve se transforme en cauchemar ? «Les gens apprennent de leurs erreurs, soutient le professeur d’économie de l’UQTR et collaborateur à l’Institut de recherche sur les PME, Marc Duhamel. C’est ce qu’on appelle le rebond entrepreneurial. Lors de leur deuxième ou troisième lancement, les entrepreneurs seront en bien meilleure posture pour survivre et réussir.»Bref, rien ne remplace l’expérience pour passer à travers la vallée de la mort.

L’État devrait-il investir davantage dans le repreuneuriat ?

Certains spécialistes, comme l’économiste Marc Duhamel, estiment que l’État devrait investir davantage dans le repreneuriat plutôt que dans la survie de jeunes entreprises.

«En matière de coûts de société, cette vallée de la mort ne serait pas dans le haut de mes priorités si j’étais le ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec. Je miserais plus sur la pérennité des entreprises, car économiquement parlant, c’est ce qu’il y a de plus important pour la création de richesse au Québec.»

Selon lui, 90 % des gains de productivité se font par la continuation d’entreprises établies, tandis que la mort et la naissance de nouvelles ne contribuent qu’à hauteur de 10 %.

«Le gros de la hausse de productivité vient des entreprises existantes qui réussissent à croître petit à petit, mentionnet-il. Elles ont beaucoup plus d’impact que des jeunes pousses qui vivent une croissance phénoménale.»

Marc Duhamel prône néanmoins l’aide de l’État pour l’innovation et la création de start-ups.

NOUVEAU CONCOURS

Le Défi Croissance Banque Scotia

Les Affaires s’associe avec le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec en fusionnant nos initiatives respectives pour créer un tout nouveau concours provincial ambitieux: le Défi Croissance Banque Scotia. Cet automne, dans le cadre d’une tournée panquébécoise virtuelle qui nous amènera dans six régions de la province, les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement intensif d’une journée avec des experts avant de faire leur concours de pitch devant jury. Le gagnant de chaque région se retrouvera pour la grande finale où sera dévoilé le lauréat 2022. L’appel aux candidatures est officiellement ouvert jusqu’à la fin de l’été. Nous vous invitons à soumettre votre candidature ou à encourager une jeune pousse à le faire dès maintenant: bit.ly/3aJgOt7