Le timing choisi par l’administration Biden n’a rien d’anodin. (Photo: Getty Images)

EXPERT INVITÉ. Selon l’agence Bloomberg, l’administration Biden va annoncer cet après-midi de nouveaux droits de douane sur le commerce chinois, avec des prélèvements ciblés sur des secteurs stratégiques, notamment les véhicules électriques, dans le cadre d’une révision des mesures mises en place pour la première fois sous Donald Trump. Tout semble indiquer que c’est un sujet dont tout le monde va recommencer à parler avant les élections présidentielles américaines… Synthèse et analyse.

NDLR: L’administration Biden en a fait l’annonce plus tôt dans la journée: Washington augmente ses droits de douane sur 18 G$US de produits chinois.

Les faits

Une annonce prévue cet après-midi devrait conserver les augmentations générales de taxes introduites par le prédécesseur du président, mais les complétera par des prélèvements ciblés sur les industries liées aux véhicules électriques (VE), y compris les batteries et les cellules solaires, selon les rapports.

Le plan, rapporté pour la première fois par Bloomberg, serait l’aboutissement d’une révision des droits de douane considérables imposés à Pékin depuis 2018.

Au cours de sa présidence, Donald Trump (ci-dessous) a imposé une taxe de 27,5% sur les importations de VE chinois, que Biden a depuis prolongée, ce qui a maintenu le nombre de voitures fabriquées en Chine sur les routes américaines à un niveau extrêmement bas.

Le mois dernier, le président a lancé une enquête sur le secteur du transport maritime chinois, tout en appelant à une augmentation des taxes sur l’acier et l’aluminium chinois, dans le cadre d’un appel aux travailleurs syndiqués avant l’élection présidentielle de novembre.

Comment la Chine «procède-t-elle»?

Si la Chine ne vend pas directement de véhicules électriques aux États-Unis, elle détient des participations majoritaires dans d’autres entreprises étrangères qui vendent des voitures fabriquées en Chine. Les dirigeants politiques craignent les importations de véhicules électriques chinois, car la Chine est capable de proposer des prix inférieurs à ceux des fabricants américains, tout en proposant des batteries plus puissantes et des technologies de pointe.

L’Alliance for American Manufacturing, un groupe de pression, a déclaré que l’introduction de voitures chinoises sur le marché américain constituerait un «événement de niveau d’extinction» pour les constructeurs automobiles américains.

Les restrictions sur les importations de «voitures intelligentes» chinoises répondraient également aux préoccupations en matière de sécurité, car nombre d’entre elles sont équipées de modems susceptibles d’être piratés.

La Maison-Blanche a déclaré que les voitures connectées à l’internet pourraient utiliser des caméras et des capteurs pour recueillir des informations sur les infrastructures essentielles des États-Unis et interagir avec elles.

Quel était l’accord initial

Le président américain Donald Trump et le vice-premier ministre chinois Liu He avaient signé, le mercredi 15 janvier 2020, le premier chapitre d’un accord commercial à la Maison-Blanche.

Pékin s’est ainsi engagé à augmenter de 200 milliards de dollars ses achats de produits américains sur une période de deux ans par rapport au niveau de l’année 2017. Les produits agricoles, les services et l’énergie sont concernés. La Chine promettait aussi de mieux protéger la propriété intellectuelle et de mettre un terme à la manipulation de sa monnaie.

En échange les États-Unis avaient renoncé à imposer de nouveaux droits de douane sur les biens chinois, et diminuaient de moitié ceux imposés le 1er septembre 2019 sur 120 milliards de dollars de produits venus de Pékin. Ils sont passés de 15% à 7,5%. Les taxes de 25% qui portaient sur 250 milliards de marchandises chinoises étaient restées en place.

L’accord n’abordait pas les questions de cybersécurité ni même le traitement des données informatiques auxquels avaient accès les entreprises chinoises. Une autre question épineuse demeurait : celle des subventions accordées par Pékin notamment au secteur de l’acier et de la construction de panneaux solaires.

À SUIVRE: Où en est-on exactement des relations commerciales?

Où en est-on exactement des relations commerciales?

Démarrons par la conclusion : l’accord entre Washington et Pékin n’a pas du tout été respecté en 2020, loin de là. La Chine s’était en effet engagée à acheter aux États-Unis pas moins de 63,9 milliards de dollars supplémentaires de biens couverts par rapport à ces scénarios de référence 2017.

Définir la base de référence de 2017 en utilisant les statistiques d’importation chinoise impliquait un engagement d’achat de 173,1 milliards de dollars en 2020. En 2020, le total des importations chinoises de produits couverts en provenance des États-Unis n’a atteint que 99,9 milliards de dollars, soit 58% seulement de l’engagement.

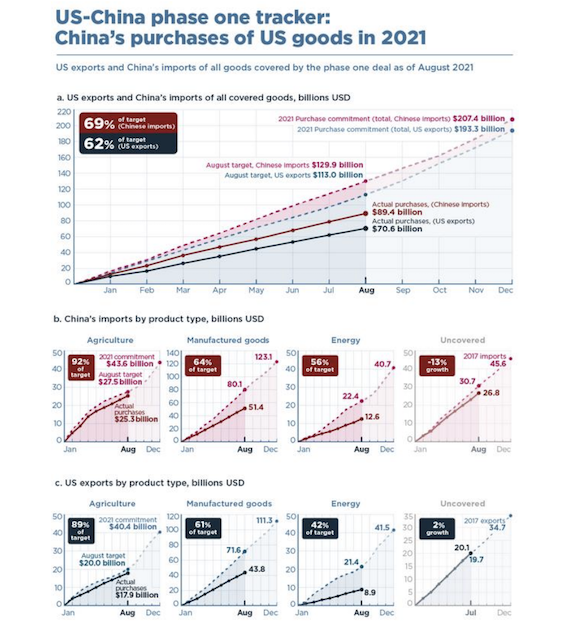

Pour 2021, la Chine s’était engagée à acheter aux États-Unis pas moins de 98,2 milliards de dollars supplémentaires de produits couverts par rapport à ces bases de 2017. Si l’on définit le niveau de référence de 2017 en utilisant les statistiques d’exportation américaines, l’objectif pour 2021 était de 193,3 milliards de dollars.

Pour être plus précis encore, à août 2021, le total des importations chinoises de produits couverts en provenance des États-Unis s’est élevé à 89,4 milliards de dollars, contre un objectif de 129,9 milliards de dollars depuis le début de l’année.

Au cours de la même période, les exportations américaines de produits couverts vers la Chine se sont élevées à 70,6 milliards de dollars, contre un objectif de 113,0 milliards de dollars depuis le début de l’année. Jusqu’en août 2021, les achats de la Chine pour tous les produits couverts ont atteint 69% (importations chinoises) ou 62% (exportations américaines) de l’objectif depuis le début de l’année.

Sans revenir dans le détail de tous les échanges commerciaux, on peut relever un décalage flagrant sur les produits énergétiques entre les promesses d’achat et la réalité.

La Chine s’est engagée à effectuer des achats supplémentaires de 33,9 milliards de dollars en 2021 par rapport aux niveaux de 2017, ce qui impliquait un engagement annuel de 40,7 milliards de dollars (importations chinoises) et de 41,5 milliards de dollars (exportations américaines).

Les graphiques ci-dessous suivent les achats mensuels de la Chine en biens américains couverts par l’accord, en s’appuyant sur les données des douanes chinoises (importations chinoises) et du Bureau du recensement américain (exportations américaines). Il compare ensuite ces achats aux engagements annuels de l’accord juridique, calculés au prorata sur une base mensuelle en fonction des ajustements saisonniers. À noter que le suivi des relations, selon l’accord de l’administration Trump, a été interrompu en 2021…

Une importance de moins en moins élevée

Alors que l’on se focalise sur les relations entre la Chine et les États-Unis, il s’agit de ne pas oublier l’importance du Mexique.

En effet, en 2023, le Mexique a fait plus de commerce que jamais avec les États-Unis et il est redevenu le premier partenaire commercial des États-Unis, selon les données commerciales américaines.

Les échanges globaux commerciaux des États-Unis ont légèrement diminué de 3,85% en 2023, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis. Le total de 5 100 milliards de dollars reste le deuxième plus important jamais enregistré, derrière le total de 5 300 milliards de dollars de 2022.

En plus d’un nouveau partenaire commercial de premier plan, la nation a un nouveau port de premier plan, une nouvelle exportation de premier plan et une nouvelle importation de premier plan.

Port Laredo est devenu le premier port du pays pour la première fois grâce à ses échanges avec le Mexique, qui a remplacé le Canada en tant que premier partenaire commercial du pays après deux ans.

Le premier poste d’exportation des États-Unis a été le pétrole, qui a remplacé l’essence et d’autres produits pétroliers raffinés. Le premier poste d’importation est constitué par les véhicules de tourisme, qui remplacent le pétrole.

Le déficit commercial des États-Unis, c’est-à-dire la différence entre les exportations et les importations, s’est élevé à 1 100 milliards de dollars, dépassant pour la troisième année consécutive la barre des 1 000 milliards de dollars. Compte tenu de l’augmentation rapide des échanges commerciaux au cours des dernières années, ce résultat n’est pas surprenant.

Plus important encore pour ceux qui s’inquiètent de la balance commerciale, le ratio entre les exportations et les importations a atteint 40% d’exportations pour la première fois depuis 2019.

Ce pourcentage évolue lentement ayant oscillé entre 35% en 2005 et 41% en 2014.

À Suivre: Comment la Chine va-t-elle répliquer et quelles seront les conséquences?

Comment la Chine va-t-elle répliquer et quelles seront les conséquences?

Si l’administration Biden annonce cet après-midi une série de taxation sur les importations de certains biens chinois, il est à prévoir que Pékin fasse de même, sur les importations de véhicules notamment.

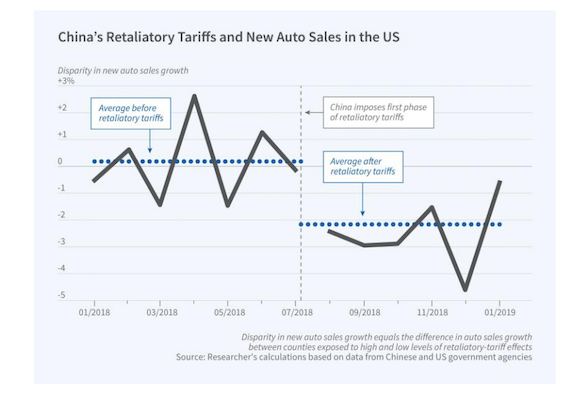

Ceci aura bien évidemment des conséquences économiques sur la première économie mondiale. Une étude du NBER indique qu’entre 2017 et début 2019, les comtés fortement exposés aux tarifs douaniers de rétorsion ont vu la croissance de la consommation chuter d’au moins 3,8 points de pourcentage par rapport aux comtés faiblement touchés.

Le comté (ou département) de l’Iowa dépendant de l’agriculture par exemple, qui vendait autrefois du soja et du porc à la Chine, a été davantage touché par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine que les comtés de New York dépendant des services. Comment les tarifs douaniers de rétorsion ont-ils affecté l’activité économique locale?

Dans The Consumption Response to Trade Shocks : Evidence from the US-China Trade War (NBER Working Paper 26353), Michael E. Waugh constate que les changements de politique commerciale ont affecté les dépenses de consommation en biens durables, notamment les automobiles. Il conclut que les représailles chinoises contre les droits de douane américains ont entraîné des pertes de bien-être concentrées.

L’étude montre que les comtés fortement exposés au commerce avec la Chine ont connu une baisse des ventes de voitures neuves par rapport aux comtés dont l’activité d’exportation vers la Chine est faible. La baisse relative de la consommation entre 2017 et janvier 2019 a été d’au moins 3,8% et pourrait atteindre 5,5%. Les ventes de voitures neuves sont un indicateur de la consommation globale ; elles ont l’avantage d’être fréquentes — elles sont déclarées chaque mois — et d’être disponibles par comté.

Les effets de la guerre commerciale peuvent être observés à partir de juillet 2018, lorsque la Chine a imposé la première des trois phases de tarifs douaniers de rétorsion sur les produits américains. Avant cette date, les ventes d’automobiles augmentaient d’un peu plus de 1% par an, tant dans les comtés à tarifs élevés que dans les comtés à tarifs faibles.

Après juillet 2018, la croissance des ventes a chuté dans les deux types de comtés, mais elle a chuté de 2,7% dans les comtés à tarifs élevés et de 0,5% dans les comtés à tarifs faibles. Une analyse statistique formelle confirme ces résultats et suggère qu’une augmentation d’un point de pourcentage de l’exposition aux tarifs douaniers de rétorsion chinois entraîne une diminution d’un point de pourcentage de la croissance des ventes d’automobiles neuves.

Une baisse des ventes de voitures peut avoir un impact significatif sur la consommation. En moyenne, le quartile supérieur des pays vulnérables à la guerre commerciale a vu 82 voitures de moins vendues par an en raison des tarifs douaniers de rétorsion. Si la voiture neuve moyenne se vendait 36 000 dollars en 2017, la perte globale pour ces comtés s’élevait à environ 2,3 milliards de dollars. La perte lorsque les comtés «modérément touchés» sont inclus est beaucoup plus importante — 9,3 milliards de dollars — parce que ces comtés sont beaucoup plus nombreux que les comtés fortement touchés.

Les estimations représentent probablement la limite inférieure de l’impact, écrit le chercheur, car une baisse du nombre de voitures vendues ne tient pas compte d’autres comportements visant à se serrer la ceinture, tels que l’achat de véhicules moins coûteux.

L’étude examine également les effets des tarifs douaniers de rétorsion sur l’emploi. Un comté fortement exposé aux exportations vers la Chine a connu, en moyenne, une baisse d’un point de pourcentage de l’emploi global par rapport à un comté à faibles droits de douane. Pour les emplois liés à la production de biens, la baisse est plus importante : environ 1,5 point de pourcentage.

Ces résultats corroborent l’hypothèse d’une baisse de la consommation, puisque la perte d’emploi pourrait être l’un des canaux de la baisse de la consommation.

A SUIVRE: Pourquoi maintenant?

Pourquoi maintenant?

S’ils sont introduits, les droits de douane sur les véhicules électriques représenteraient l’une des plus grandes actions de Joe Biden dans la guerre commerciale avec la Chine.

Le timing choisi par l’administration Biden n’a rien d’anodin. Embourbés au niveau domestique sur la question de l’inflation ou encore au niveau international avec le conflit au Proche-Orient, les démocrates se doivent de tout faire pour inverser des sondages en chute libre.

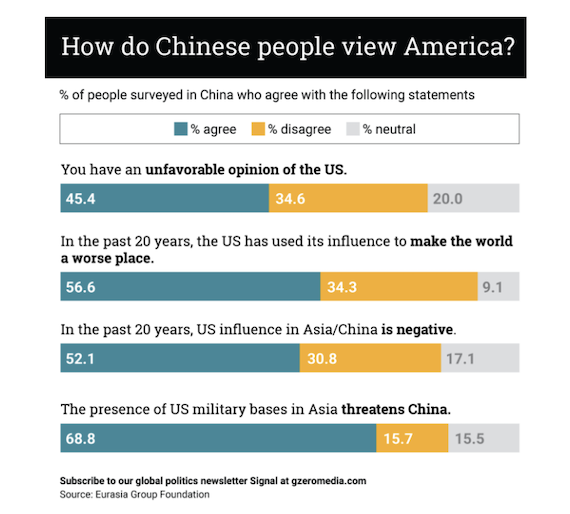

Cette «méthode» politique ne date bien évidemment pas d’hier. Le gouvernement Trump l’a utilisé à plusieurs reprises, ce qui a failli leur faire gagner les dernières élections présidentielles. Si on se souvient des accusations sans fondements de l’ancien président républicain lorsqu’il définissait le Covid-19 comme le «virus chinois», le vice-président de l’époque n’était pas en reste.

Dans un discours cinglant, prononcé en octobre 2018 devant un cercle de réflexion conservateur de Washington, Mike Pence avait accusé Pékin d’agression économique à coups de «vols» de technologies, d’agression militaire notamment en mer de Chine du Sud, de violations croissantes des droits de l’homme et, surtout, d’ingérence politique afin d’obtenir le départ du président américain Donald Trump.

Le but on le comprenait bien n’était pas seulement économique, mais aussi politique. La méthode est de retour.

De son côté, Donald Trump a déclaré en mars dernier que s’il était élu président en novembre, il imposerait des droits de douane de 100% sur «chaque voiture qui passe la ligne de démarcation» en provenance des usines de fabrication chinoises. «Ils ne vendront pas ces voitures», a-t-il déclaré.

Il a promis d’augmenter de 60% les taxes sur toutes les importations chinoises, une approche qui, selon ses détracteurs, entraînerait une hausse des prix pour les consommateurs américains déjà aux prises avec l’inflation.

Bref, c’est peut-être le seul sujet sur lequel Joe Biden et Donald Trump sont totalement en phase.

Synthèse

La résurgence des tensions commerciales entre Washington et Pékin est bien plus importante qu’elle n’y paraît. Tout d’abord, car il y a un enjeu économique de taille à la clé, mais aussi (et surtout) parce qu’elle pourrait faire oublier les soucis domestiques et internationaux du gouvernement américain en chute libre dans les sondages.

Ce texte est tiré de l’infolettre quotidienne de John Plassard, gracieuseté de Mirabaud

** Veuillez prendre note que les visuels de notre expert sont présentés en anglais à titre informatif et ne peuvent être traduits par notre équipe. Merci de votre compréhension.